当社は、環境保全の重要性を深く認識し、高い環境意識のもと、「日立の環境ビジョン」である「脱炭素社会」「高度循環社会」、および「自然共生社会」の構築をめざしていきます。

日立は、ステークホルダーとの協創による社会イノベーション事業を通じて、環境課題を解決し、生活の質の向上と持続可能な社会の両立を実現します。

当社は、「私たちは、お客さまと社会に新たな価値を創造し、社会の発展に貢献していきます」との経営理念を掲げ、トップマネジメントのリーダーシップのもと、「ステークホルダーとの協創による社会イノベーション事業を通じて、環境課題を解決し、生活の質の向上と持続可能な社会の両立を実現する」という日立の環境ビジョンの実現をめざし、環境マネジメントシステム(EMS)を構築・運営します。

この環境方針は、文書化した情報として維持し、組織内に伝達するとともに、利害関係者が入手可能とします。

制 定 2009年4月1日

改 定 2024年4月1日

株式会社 日立ICTビジネスサービス

代表取締役社長 松浦 康裕

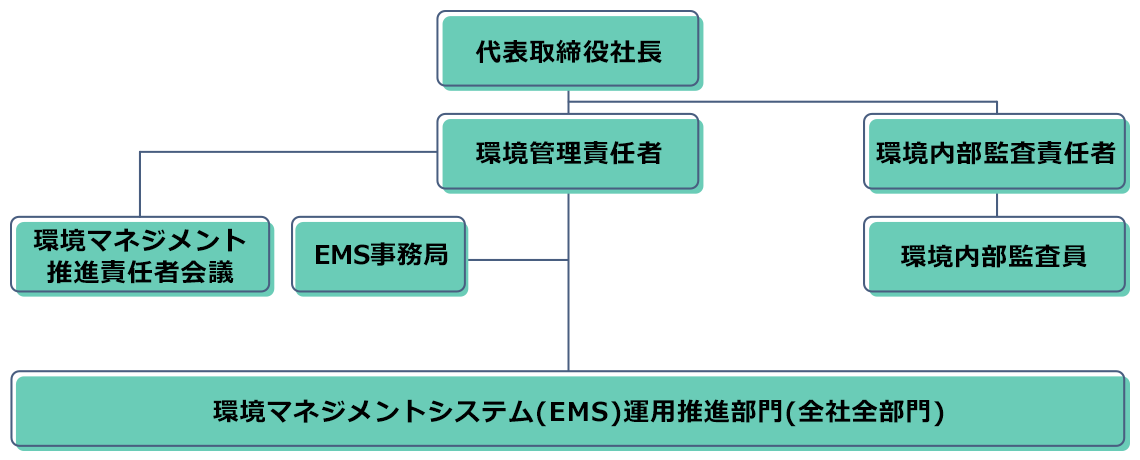

当社では、国際規格であるISO14001に基づく環境マネジメントシステム(EMS)を構築し、代表取締役社長を最高責任者とし、環境管理責任者のもと、各部門に推進責任者を配置した体制としています。本体制で会社全体の環境への取り組み方針や方向性を決定し、全社一体となった活動を展開しています。

環境に配慮するためには、環境負荷の少ない素材や部品を選択し、購入する必要があります。当社では2011年度よりエコ商品購入の促進などグリーン調達*1を推進しています。

| 年度 | グリーン調達率*2(目標) | グリーン調達率*2(実績) |

|---|---|---|

| 2018年度 | 70.0パーセント以上 | 74.3パーセント |

| 2019年度 | 70.0パーセント以上 | 75.5パーセント |

| 2020年度 | 70.0パーセント以上 | 78.2パーセント |

| 2021年度 | 70.0パーセント以上 | 81.8パーセント |

| 2022年度 | 70.0パーセント以上 | 91.6パーセント |

| 2023年度 | 70.0パーセント以上 | 95.1パーセント |

| 2024年度 | 80.0パーセント以上 | 95.1パーセント |

当社は、日々の事業活動に関わる環境負荷の低減を図り、環境保全活動を推進しています。

適正な空調温度(夏季28度、冬季20度)の徹底や、照明の間引きを実施し、オフィスの節電に取り組んでいます。

主な節電施策は以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 照明間引きの強化 | 通常の取り組みを強化し、照明間引き本数を増加 |

| 不要エリアの消灯徹底 | 出張や会議などで長時間離席する際に、不要エリアの消灯を徹底 |

| クールビズの実施 | 毎年5月から10月の期間にクールビズを実施し、ノーネクタイ・ノー上着で仕事をすることで冷房電力使用量を抑制 (11月から3月はウォームビズを実施) |

| PCの照度設定 | モニターの照度を業務に支障のない程度に落とし、消費電力の低減化を図る |

| 節電取り組み巡視 (各部署推進責任者) |

各職場を巡回し、節電の取り組み状況を点検し、問題があれば是正処置をする |

業務で使用している自動車のアイドリングストップなどのエコドライブ推進や、低燃費車への切り替えなどを行い、燃費の向上を促進しています。

主な取り組み施策は以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| アイドリングストップ | 停車中にアイドリングストップを励行 |

| ふんわりアクセル | 急発進・急加速を控え、ゆっくりと発進・加速を行うことで燃費を向上 |

| 低燃費車への切り替え | 車両交換時に、より低燃費な車両へ切り替える |

| 車両台数の見直し | 業務で使用している自動車の台数を見直し、できるだけ減らすことでCO2の排出を抑制 |

ペーパーレスの推進、紙資料配付の削減、両面コピーなど、コピー紙の使用量の削減を行っています。

主なペーパレス化の取り組みは以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 会議で使用する紙の削減 | テレビ会議やプロジェクターを利用した会議を行うことで、ペーパレス化を推進。また、会議のための移動時間低減で業務効率化が図れる |

| 業務システム化の推進 | 各種業務システムの導入により、ペーパレス化を推進 例:電子申請・承認システム |

| 両面コピーの推進 | 可能な範囲で両面プリント・コピーを推進 |

| セキュリティプリンターの導入 | 印刷前のチェックが可能となり、間違いや無駄なプリントを削減 |

| 紙使用量の集計 | 部門ごとに紙使用量集計し、前年同月比などで異常な状況であれば原因分析・是正処置を図る。 |

排出資源の分別収集を周知徹底し、資源リサイクル率の向上を図っています。

環境活動の推進や環境に配慮した製品・サービスを提供するためには従業員一人ひとりの環境意識向上が必要です。当社では役員を含め、すべての従業員を対象とした「エコマインド教育(e-ラーニング)」や実務担当者を対象とした専門教育などを実施しています。

当社は、地域で行われている環境保全の活動に参加し、従業員の環境意識向上に努めています。